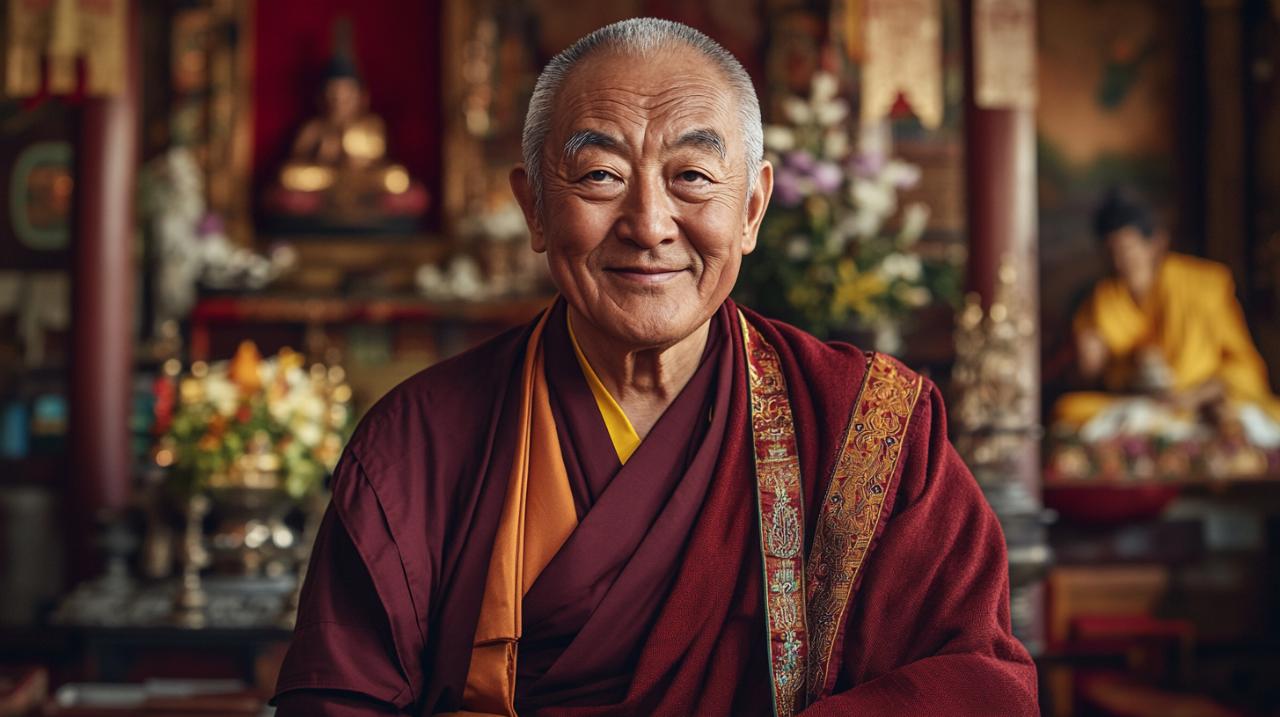

Dans le paysage spirituel contemporain, certaines figures se distinguent par leur capacité à transmettre une sagesse millénaire tout en s'adaptant aux réalités modernes. Né en février 1932 dans la région du Kongpo au Tibet, ce maître spirituel a été reconnu dès l'âge d'un an par le treizième Dalaï Lama comme la réincarnation d'un guide prestigieux. Sa vie incarne une trajectoire exceptionnelle qui relie les traditions monastiques anciennes aux aspirations spirituelles occidentales, faisant de lui un pont vivant entre deux mondes.

L'héritage spirituel d'un maître de la lignée Guélougpa

Les origines et la formation monastique d'un guide spirituel tibétain

La formation spirituelle de ce vénérable lama a débuté très tôt, selon la tradition tibétaine qui identifie les réincarnations de maîtres accomplis. À six ans, il rejoint le monastère de Bamtcheu Tcheudé, premier lieu de son éducation monastique. Cette entrée précoce dans la vie religieuse marque le commencement d'un parcours d'apprentissage rigoureux qui s'étendra sur plusieurs décennies. À treize ans, il poursuit ses études au monastère de Dagpo Shédroup Ling, également connu sous le nom de Dagpo Dratsang, fondé vers 1473 par Djé Lotreu Tenpa, lui-même disciple de Djé Tsongkhapa. Ce monastère portait la désignation particulière de Lamrim Dratsang, référence au lamrim qui constitue l'enseignement progressif vers l'éveil dans la tradition Gelugpa.

En 1956, à vingt-quatre ans, ce maître complète sa formation en rejoignant l'université monastique de Drepoung, l'une des plus prestigieuses institutions du bouddhisme tibétain, où il intègre le collège de Gomang Dratsang. Cette université représentait le sommet de l'érudition bouddhiste au Tibet, attirant des moines de toutes les régions pour étudier la philosophie, la logique et les textes sacrés. Cependant, l'histoire du Tibet allait connaître un bouleversement majeur avec l'insurrection de 1959 contre l'occupation, qui contraignit des milliers de Tibétains, y compris ce jeune lama prometteur, à fuir leur patrie pour préserver leur vie et leurs traditions spirituelles.

La transmission des enseignements bouddhistes à travers les générations

La lignée spirituelle incarnée par ce maître remonte à une succession impressionnante de guides spirituels. Son prédécesseur, Dagpo Lama Rinpoché Jhampel Lhundroup Gyatso qui vécut de 1845 à 1919, avait été abbé de trois monastères et avait joué un rôle crucial dans le renouveau de la tradition du lamrim au Tibet. Cette chaîne de réincarnations remonte encore plus loin, incluant des figures historiques majeures telles que Marpa le Traducteur qui vécut de 1012 à 1097, Souvarnadvipa Dharmakirti de la fin du dixième siècle, et même Gounaprabha du quatrième siècle. Cette continuité spirituelle ne représente pas simplement une succession formelle, mais incarne la transmission vivante d'une sagesse préservée et enrichie à travers les siècles.

L'arrivée en exil n'a pas interrompu cette mission de transmission. Au contraire, elle a ouvert de nouvelles perspectives pour partager ces enseignements au-delà des frontières traditionnelles du monde tibétain. Le gouvernement tibétain en exil a déployé des efforts considérables pour créer des écoles et reconstituer des monastères en Inde, garantissant ainsi la préservation de la culture tibétaine malgré les circonstances difficiles. Cette capacité d'adaptation, combinée à ce que ce maître décrit comme la gaieté foncière des Tibétains en exil, a permis non seulement la survie mais également le rayonnement de ces traditions ancestrales dans un contexte moderne.

Les enseignements fondamentaux sur le karma et la compassion

La philosophie du karma selon la tradition tibétaine

Au cœur de l'enseignement bouddhiste tibétain se trouve la compréhension du karma, cette loi universelle de cause à effet qui régit l'expérience humaine. Ce maître explique que la maîtrise de l'esprit constitue le fondement de cette compréhension. Plutôt que de concevoir le karma comme une fatalité immuable, la philosophie bouddhiste le présente comme un processus dynamique où chaque pensée, parole et action crée des empreintes qui façonnent l'expérience future. Cette vision responsabilise l'individu tout en offrant la perspective d'une transformation progressive par la discipline mentale et éthique.

L'enseignement du lamrim, central dans la tradition Gelugpa, propose un chemin progressif vers cette maîtrise de l'esprit. Ce terme signifie littéralement les étapes de la voie vers l'éveil et structure l'apprentissage spirituel en phases successives adaptées aux capacités de chacun. Cette approche pédagogique permet d'intégrer graduellement les concepts complexes de la philosophie bouddhiste tout en développant simultanément les qualités de concentration, de sagesse et de compassion. Le monastère de Dagpo Dratsang, où ce maître a étudié, était particulièrement renommé pour cet enseignement structuré qui combine étude intellectuelle rigoureuse et pratique méditative intensive.

La pratique de la compassion comme voie vers l'éveil

Dans la perspective de ce guide spirituel, la compassion ne représente pas simplement une qualité morale souhaitable, mais constitue le moteur même du cheminement vers l'éveil. Il souligne que la paix commence par ne pas se nuire à soi-même, puis s'étend naturellement au fait de ne pas nuire à autrui. Cette vision établit un lien direct entre le bien-être personnel et celui des autres, refusant toute séparation artificielle entre intérêt individuel et collectif. La pratique de la compassion dans le bouddhisme tibétain implique un entraînement mental systématique visant à développer la capacité de ressentir la souffrance d'autrui et le désir sincère d'y remédier.

Les méthodes bouddhistes tibétaines pour cultiver cette qualité incluent des méditations spécifiques où le pratiquant visualise progressivement l'extension de sa bienveillance, d'abord envers les êtres proches, puis envers les neutres, et finalement même envers ceux perçus comme des adversaires. Cette gradation permet de dépasser les limitations naturelles de la sympathie humaine pour atteindre une compassion véritablement universelle. Ce maître insiste sur le fait que ces méthodes pourraient être utiles aux autres pays confrontés à des conflits, car elles offrent des outils concrets pour transformer les attitudes mentales qui alimentent la violence et l'incompréhension.

Le rayonnement international d'une sagesse millénaire

L'installation en Occident et la diffusion du dharma

L'année 1960 marque un tournant historique lorsque ce lama devient le premier maître tibétain à s'installer en France. Cette arrivée pionnière précède de plusieurs années la vague d'intérêt pour le bouddhisme tibétain qui touchera l'Occident dans les décennies suivantes. Initialement venu pour participer à des travaux universitaires à Paris, il découvre une société profondément différente de celle qu'il avait connue au Tibet. Plutôt que de simplement transplanter les formes traditionnelles d'enseignement, il consacre du temps à apprendre le français et à comprendre la culture française, reconnaissant que la transmission authentique du dharma nécessite une adaptation culturelle respectueuse.

L'année 1960 marque un tournant historique lorsque ce lama devient le premier maître tibétain à s'installer en France. Cette arrivée pionnière précède de plusieurs années la vague d'intérêt pour le bouddhisme tibétain qui touchera l'Occident dans les décennies suivantes. Initialement venu pour participer à des travaux universitaires à Paris, il découvre une société profondément différente de celle qu'il avait connue au Tibet. Plutôt que de simplement transplanter les formes traditionnelles d'enseignement, il consacre du temps à apprendre le français et à comprendre la culture française, reconnaissant que la transmission authentique du dharma nécessite une adaptation culturelle respectueuse.

De 1977 à 1993, il enseigne la langue et la civilisation tibétaines à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, contribuant ainsi à la formation académique sur le Tibet tout en poursuivant sa mission spirituelle. Cette double casquette d'enseignant universitaire et de guide spirituel lui permet d'atteindre différents publics et de présenter le bouddhisme tibétain sous ses aspects à la fois culturels et spirituels. Il obtient la nationalité française en 1973, marquant son engagement durable envers son pays d'adoption tout en maintenant des liens profonds avec la communauté tibétaine en exil et la cause de l'autonomie du Tibet.

Les centres d'enseignement et la formation des disciples occidentaux

En 1978, ce maître fonde le Centre Bouddhiste Tibétain Guépèle Tchantchoup Ling, qui deviendra l'Institut Ganden Ling. Cette création marque le début d'une infrastructure institutionnelle permettant la transmission régulière des enseignements dans un cadre structuré. En 1995, l'Institut Ganden Ling obtient le statut de première congrégation bouddhiste guélougpa en France, reconnaissance officielle qui témoigne de l'enracinement profond de cette tradition sur le sol français. Au-delà de ce centre principal, il fonde plusieurs autres institutions majeures en France ainsi que des centres en Hollande, Suisse, Inde, Indonésie et Malaisie, créant ainsi un réseau international de pratique et d'étude.

Parmi ses réalisations, le centre bouddhiste tibétain Kadamtcheuling à Bordeaux illustre cette expansion géographique des lieux d'enseignement. Ces centres ne se contentent pas d'offrir des cours de méditation, mais proposent une formation complète incluant l'étude des textes philosophiques, les pratiques rituelles et l'éthique bouddhiste. Ce maître insiste sur la nécessité de transmettre le bouddhisme dans sa pureté, évitant les simplifications excessives ou les déformations qui pourraient survenir lors d'un transfert culturel. Cette exigence de fidélité aux enseignements traditionnels, combinée à une présentation accessible aux Occidentaux, caractérise son approche pédagogique unique.

L'influence contemporaine sur le bouddhisme occidental

L'adaptation des pratiques méditatives aux réalités modernes

L'enseignement proposé aux Occidentaux vise à les aider à maîtriser leur esprit et à être plus heureux dans leur vie quotidienne. Cette formulation pragmatique traduit une compréhension profonde des préoccupations modernes tout en restant fidèle aux objectifs fondamentaux du bouddhisme. La méditation, pratique centrale de cette tradition, est présentée non comme une évasion du monde mais comme un outil de transformation intérieure permettant de mieux naviguer les défis de l'existence contemporaine. Les techniques méditatives enseignées incluent la concentration sur la respiration, la visualisation, l'analyse philosophique et le développement de qualités spécifiques comme la patience ou la générosité.

Ce maître observe que l'intérêt pour la religion est incompatible avec le matérialisme, soulignant ainsi une tension fondamentale dans les sociétés occidentales modernes. Cette remarque ne constitue pas un rejet de la modernité mais plutôt une invitation à questionner les priorités et les valeurs qui orientent l'existence humaine. Sa présence régulière dans l'émission Sagesses Bouddhistes sur France 2 témoigne de son engagement à rendre ces enseignements accessibles au grand public, utilisant les médias modernes comme véhicule de transmission du dharma. Cette visibilité médiatique contribue à familiariser un large public avec les concepts et pratiques du bouddhisme tibétain.

Le dialogue interreligieux et la contribution à la paix mondiale

Au-delà de l'enseignement strictement bouddhiste, ce maître s'engage activement dans le dialogue interreligieux et la promotion de la paix. Il considère que la religion, si elle est vraiment appliquée, constitue un outil de paix, perspective qui transcende les divisions confessionnelles pour identifier un terrain commun dans les aspirations éthiques et spirituelles de l'humanité. Sa participation à des rencontres interreligieuses et son ouverture au dialogue avec d'autres traditions témoignent de cette vision inclusive qui reconnaît la validité de multiples chemins spirituels tout en maintenant l'intégrité de sa propre tradition.

Son engagement humanitaire se concrétise également par la création en 1991 de l'association Entraide Franco-Tibétaine, qui soutient les réfugiés tibétains en Inde. Cette initiative illustre la dimension pratique de la compassion enseignée dans le bouddhisme, qui ne se limite pas à des états mentaux mais se manifeste par des actions concrètes pour soulager la souffrance. Pour ce maître, la paix au Tibet signifie que les Tibétains puissent vivre libres chez eux, que ce soit avec autonomie ou indépendance. Cette position reflète une approche pragmatique qui privilégie le bien-être réel des populations plutôt que des revendications idéologiques rigides. L'aspiration unanime de la communauté tibétaine à cette liberté se poursuit sans recours à la violence, conformément aux principes de non-violence profondément enracinés dans la culture tibétaine et l'enseignement bouddhiste. Avec plus de quarante disciples, dont les deux tuteurs du Dalaï Lama, ce vénérable maître continue d'incarner une transmission spirituelle authentique qui enrichit tant la communauté bouddhiste internationale que la société dans son ensemble, démontrant que les sagesses anciennes conservent toute leur pertinence face aux défis contemporains.